「飲食店がうまくいかない、失敗した。」そんな時は、どうしたらいいのか

「飲食店がうまくいかない、失敗した。」そんな時は、どうしたらいいのか

「飲食店がうまくいかない、失敗した。」そんな時は、どうしたらいいのでしょう。

結論は、徹底的に原因をつきとめて、ひとつづつていねいに、修正していくことが一番確実な方法です。

過去に「飲食店を失敗しない、5つのチェックポイント」という記事を書きましたが、「では、店を開店したけど、うまくいかなかったときは、どうするの?」というご意見がありましたので、その対策を書くことにしました。

私も、過去に一度経営不振から店を閉店し、その借金を何年間も返済するために、ただただ働くという、厳しい生活を、せざるを得なかったことがありますので、気持ちは手に取るほど、よくわかります。

その後も、何度か閉店の危機を経験していますが、おかげさまで、なんとか切り抜けて30年近く営業を続けることができました。

撤退も視野に入れつつ、最後の最後まで頑張りましょう

余力がなければ撤退も考えること

ただ、これから書く対策は、あくまでも、まだもう少し経済的にも精神的にも余力があるけれど、このままでは、苦しいし、先が見えない、という場合の対処方法です。

あまりにも、経営状態がひどければ、あるいは疲れ果てて、心身が病んでしまっているのなら、即、撤退も視野にいれたほうがいいです。

借金がだるま式に増えると、返済は大変ですよ。精神もボロボロになると、自力で立ち直ることができなくなりますよ。

・気を付けてください。事業がダメになり、いきづまって死を選ばざるを得なくなった友人もいます。

・仕事で苦境に立たされ病んでしまって、この世をはかなんで、自死を選択した友人も何人かいます。

事業の失敗や仕事の行き詰まりなどで、そこまでしては、命がもったいない。命は大切にしてください。周囲も気を付けてあげて、病院などに行き相談するといいです。

財産の悩みなら、こじらさない内に、弁護士に相談するべきです。相談費用なんてわずかなものです。多くの先例を見てますし、経験上必ずなんとかなります。

可能性が全く見えない場合は、損は最小限にして切り落として、借金額に歯止めをかけるのも、ビジネスのコツです。

その後の返済は大変ですが、 私の場合、

・銀行に返済期間を延長してもらって、毎月の返済額を減らしてもらったり、

・大家さんに頼んで、家賃を安くしてもらったり、

・保証金を一部返却してもらったりして、

随分周囲の方々に協力してもらいました。今でも感謝してます。

破産について

最後は、破産すればいいと言う考えもありますが、気をつけていただきたいことがあります。

・連帯保証人の方とかに、迷惑が及ぶ場合があります。相談し了解はとれていますか?

・先々同業種で再開する予定なら、現在取引のある業者さんにも事情を話し、相談してみましたか?

業界は狭いので、あまり安易に破産は考えない方がいいです。しかし、関係者に相談するなど、八方手を尽くしたけれど駄目で、ほんとにどうしようもないときは、破産、清算手続きです。

恥ずることではありません。私の周囲は事業主ばかりなので、 過去には大小、数えきれないくらいの、破産、清算手続きを見てきました。

今でも月に何件も、閉店し廃業した、裁判になった、破産手続きが開始したと、日常的に、情報が入ってきます。それだけ件数が多いということです。

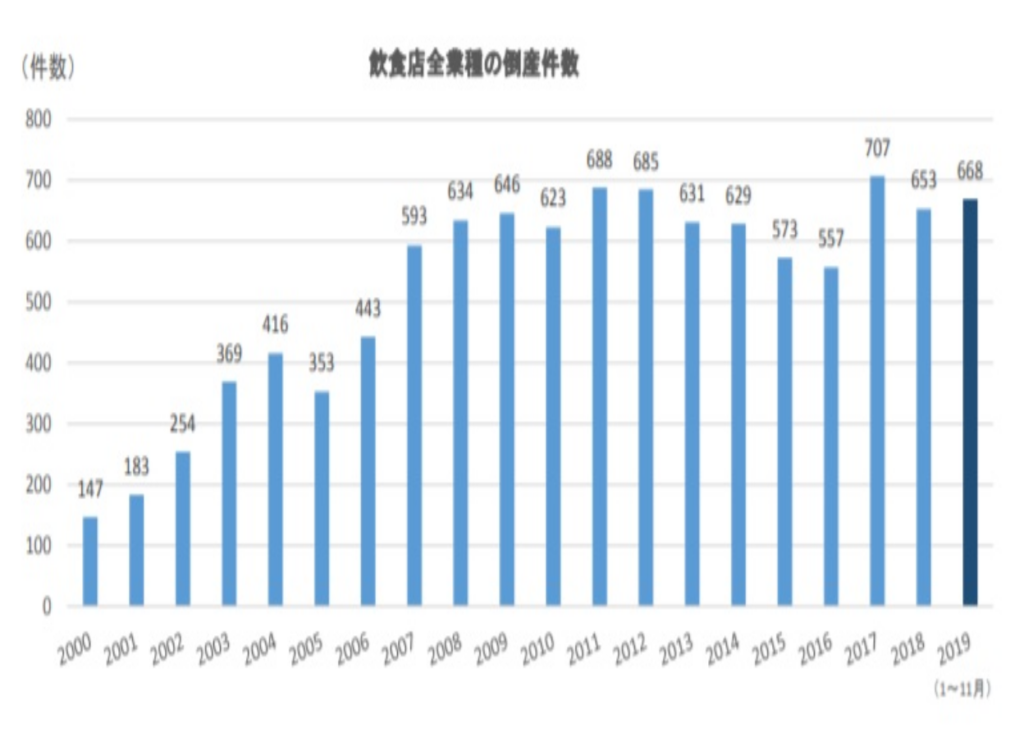

今年は、倒産件数は、過去最多になる見込みです。ますます厳しい経済状況です。参考のため、資料を貼っておきます。これだけ厳しい中を、知恵を振り絞って生き抜いていかなければならないということですね。

飲食店の倒産動向調査(2019年)

飲食店の倒産、過去最多へ

~ 「酒場・ビヤホール」、「西洋料理店」が過去最多を更新 ~飲食店が厳しい状況に置かれている。節約志向の高まりに加え、今年10月に消費税率の引き上げとそれに伴う軽減税率が導入されたことで、消費者はテイクアウトやデリバリーなどの中食や、内食を選ぶ傾向が強まったと言われる。飲食店は他にも、人手不足、社長の高齢化、後継者問題、キャッシュレス化、改正健康増進法の施行が2020年に控えるなど今後も懸念が尽きない。

1 2019年(1月~11月)の飲食店事業者の倒産は668件で、11月時点で過去4番目の水準となった。通年では過去最多となっている2017年(707件)を上回る勢い

2 業態別にみると、「酒場・ビヤホール」(143件、構成比21.4%)、「西洋料理店」(110件、同16.5%)が11月時点で過去最多を更新した。「酒場・ビヤホール」は11年連続で件数最多の業態となったほか、「西洋料理店」は3年連続で件数が急増している

3 負債額別にみると、2019年(1月~11月)は5000万円未満の小規模倒産が構成比84.4%(564件)、5000万円以上の倒産が同15.6%(104件)となった。5000万円未満の倒産は2015年から5年連続で8割超となっている

出典 : 株式会社帝国データバンク

低迷の原因を探る

まずは、今さら慌ててもしかたがありません。不安になるのは、無理もないことなんですが、精神的に落ち込んでいては、良策を考えることができません。先行きに希望をもって行動してください。

これから何をすべきかだけに集中して、冷静になってひとつずつ処理しましょう。以前書いた記事のだいたい、どこかに、問題がある場合がほとんどです。

一番見直すべきポイントは料理と雰囲気です

いちばん多く見られるのが、その地域にマッチしない店を出してしまったこと

例えば、下町の普通のアパートが立ち並ぶような、住宅街に高級フレンチ系とか、高級割烹系で、客単価がランチで、2,000円~3,000円、夜の営業で5,000円~10,000円の店では、もともとが厳し過ぎます。そこまでではないにしても、それに近い状態のお店は、かなりあります。

すぐに、大衆的な料理、料金に修正しましょう。

どうしても、その路線でいきたいなら、もっと他の地域から来ていただけるように、広告宣伝にチカラを入れましょう。

それをやりつつ、ランチは、大衆料金に近い、わかりやすいオーソドックスな料理を出していくとか。

ただ近隣以外からきてくださるお客様が増えるまで、耐える必要があります。

資金繰りに余力があればいいのですけれど。立派な料理の修行をしたのに、料理の質を落としたくない気持ちは、よくわかります。

ただ、低価格の食材を使っても、質の高い料理は提供できますし、労力がかかり大変ですが、低価格でも、レベルの高い料理はできます。

料理人がどこか勘違いしていないか

美味しいと思いこんでいる。一流どころで修業した料理人に、たまに見うけます。プライドの高い人が多いので、これってなかなか修正しづらいです。

10人中、10人が、美味しくないと言っても、「これが正解の味だ。オレの習った味だ!」と引かない。

例えば、関西風の煮物だから薄味だと言って、出汁まで薄くしてしまって、味付け自体が薄すぎてピンボケの味をした料理を出してしまう。

また、関西の煮物がすべて薄味なわけではなく、こてこてのB級グルメ等もあるのに、その存在すら知らず、 想像だけで決めつけて料理をしてしまっている。 その結果美味しくはならない。

また最近、沖縄料理の店が増えていますが、こちらも同じことです。沖縄で実際に食べ歩ったり、働いてみたりして、勉強したわけではないのに、 自分のイメージだけで、チャンプルとかラフテーとかを作ってしまってて、ずいぶん実際の沖縄料理とは、かけ離れたものを「沖縄料理」として提供している。それでもそれなりに美味しければ、許されるのかもしれませんですが?

創作料理の店もよく目にしますが、何か一つ基本の料理もまともにできないのに、いきなり創作をしても、美味しく、お客様に喜んでいただける料理はできるはずがありません。まずは、和食でも、中華でもフレンチでもいいので、基本をしっかり身に着けてから、創作していただきたいです。お客様からお金を頂戴するのは、そんなに甘くはないですから。

このように想像力だけで、決めつけて料理をしてしまって、結果的に自己流になってしまい、ひとりよがりな、説得力のない料理を作ってしまうという、大きな勘違いをしている店が、東京にはたくさんあります。

自身をもって開店されたんでしょうけれど、言いにくいですが、もう一度第三者を含めて、味のチェックをしてください。

日々の忙しさのあまり、料理に手を抜いていませんか

調理の仕事は、時間をかければ、きりのない大変な仕事です。楽をしようと、ひとつ手順を抜いてしまっただけで、味は変わってしまいます。注意してください。

料金が他店と比較して高くないですか

メニュー構成とか、雰囲気とか近隣の調査はしていますか。定期的にしないと、どんどんうつり変わっていくものですよ。

ご自分の店が、お休のときにでも、競合しそうな、周囲の繁盛店に行き、メニュー内容、味、雰囲気をとことん調査してください。休みが同じなら、休みをずらしてでもいくべきです。

何度でも納得するまで。顔が知られてるから、恥ずかしいとか言ってる場合では、ありません。

なんで繁盛しているかを、理解できるまで、通ってください。そして、マネできるものは、即刻取り入れて、実行してみてください。プライドは少しお預けですね。

いいところは、コピーし、他店に負けないようなお店を目指しましょう。まずは、追いつくことです。

メニューに一般的、大衆的なものがない。あっても美味しくない。

洋食、中華、和食どのお店に行っても、一番売れているのは、オーソドックスな料理です。気を抜きがちです。

・洋食店なら、ハンバーグ系とかカレー系などがなければ、こまりますね。バカにしないで、日本でやる限り、基本中の基本です。それが、まずければ致命傷になります。

・中華系なら、ラーメン、餃子、チャーハンがだめなら、絶対無理です。

・和食系なら、

天ぷらがベトベトで胸やけするようでは、リピーターは、いなくなります。

刺し身が生臭かったり、焼き魚は、冷凍枯れしていて臭い。

煮物は冷蔵庫に一週間近く保存して、変質して味が劣化しているようなものは、お出ししていませんか。

・居酒屋系なら、焼き鳥、煮込み、唐揚げは鉄板メニューです。これがないとか、まずいとかだと致命傷です。

私は魚料理の方が得意ですが、お客様のご要望で、随分と有名店を食べ歩って、研究してみました。おかげさまで、刺し身、煮魚などと同様に 焼き鳥、煮込み、唐揚げ はヒット商品になりました。

お客様がまた食べたくなるような、魅力ある料理がありますか

一品か二品でいいので、お客様がまた食べたくなるような、他の店ではなかなか食べることができない、強烈な印象のある料理がありますか。

それが、そのままあなたの店の魅力となり、他の店との差別化をはかることができ、お客様がファンとなり、お店が繁盛します。

知り合いの繁盛店の例をあげますので、ヒントにしてください

・あの店の刺身は、いつたべても、新鮮で美味しい。裏切られた記憶がありません。そんな居酒屋さん。

・いつ食べても、きれいな油で揚がっている天ぷら専門店かと思わせるような天ぷらを出してくださる、お蕎麦屋さん。

・お寿司屋さんなのに、常連さんにあきられないように、毎日、旬のおつまみにもこだわる。

・いつ行っても、旬の新鮮な素材を使った、煮魚が抜群に美味しい居酒屋さん。

・ランチのステーキが、安くて柔らかくて、はんぱなく美味しい洋食屋さん。

・あの店はハンバーグだけでなく、手作りのデミグラスソースもコクがあり抜群においしい。といわれる洋食屋さん。

・パンケーキが外はパリッと、中はしっとりで他では食べられない。そんなカフェ。

・手打ちパスタで、ソースも旬の野菜をふんだんに使った手作りで、風味が最高なイタリアン。

・香りの高い、バニラビーンズを使った生クリームが最高に美味しい、サクサクのシュークリームを提供してくださるケーキ屋さん。

・いつ食べても、発酵バターの風味が豊かで、サクサクのクロワッサンが並ぶ、パン屋さん。

・今時珍しく、ちゃんと鳥ガラ、豚骨、新鮮野菜で、朝も早くから時間をかけて、毎日きちんと出汁をとっていて、その出汁を昔懐かしいラーメンやチャーハン、一品料理に使い、最高のパフォーマンスをしてくれてるラーメン屋さん。

いずれのお店もいつ行っても、繁盛しています。

まとめです

・あまりにひどい経営状態なら撤退なども念頭におきつつ、行動する。

・低迷の原因を探り、対策を練る。

・具体的には、 料理や店の雰囲気などについて、下記のような注意事項をチェックし、改善してみる。

・自店の料理などを地域柄にマッチさせる。

・料理人の勘違いを疑って、修正する。

・忙しさにかまけて、どこか手抜きをしてないか、チェックする。

・近隣の市場調査を徹底して料金等の見直しをしてみる。

・誰にでもわかりやすくて、美味しい大衆的な料理が、いくつかメニューにありますか。

・あなたの店だけでしか食べられない魅力ある料理を作れてるか見直してみる。

・繁盛店の事例を参考にして、いいところは、真似てみる。

言われてみれば、当たり前のことばかりですが、これらを毎日、積み重ねることが大切です。

対策のほんの一部ですけれど、私たちが過去に失敗して、具体的に対策を立てて、改善して、結果がだせたことばかりです。

自分の過去の反省も込めて、お恥ずかしいけれど、書いてみました。これはと思うものがあれば、試してみてください。

人生は思いどおりになることばかりではありません。そうでないことの方が多いですね。

計画どおりにいかなければ、原因をつきとめて、ひとつひとつ丁寧に改善し、実行して、駄目ならまた、原因をつきとめて、改善し実行あるのみです。

途方にくれて、いらいらしたり、不安におびえる気持ちは、本当によくわかります。でもそうしていても、心労が増すばかりで、病んでしまいます。

悩む方に時間と労力を使わず、頭のスイッチを切り替えて、今後の対策を練ることに使いましょう。頭と身体を総動員して、希望をもって動くのみです。できることは、全てやってみましょう。

失敗というは、成功するまでの通過点に過ぎません。私の知る限り、成功している事業家は全員例外なく、多くの失敗を経験して、成功している経営方法から学んで、改善して、それを乗り越えています。

とにかく、これ以上やるべきことがない、というところまでやったと思っても、みんながそこまでは、やっています。

そこからどうするかが、勝負の分かれ目です。まだまだできることは、見つかるものです。頑張ってみてください。私も、このブログの場を借りて、過去に有効だったアイデアなど提案していきたいと思います。

応援しています。 ではまた。

最近のコメント